백고무신 부부

平山申氏 뿌리를 찾아 본문

**.평산신씨 뿌리를 찾아서

.시조 : 고려개국공신(高麗開國功臣) 장절공(壯節公) 신숭겸 장군( ? ~고려 태조 10년,927년)

-.시조 신숭겸장군은 광해주(지금의 춘천)사람으로 초명은 능산이며 본관은 평산이다. 그분은 본래 전라도 곡성(곡성현 목사동면 구룡리 현,용산재)에서 태어났으나, 뒤에 춘천으로 옮겨 그곳에서 터전을 잡았다.

-.신숭겸장군은 평산신씨(平山申氏)의 시조이며 호는 장절공(壯節公)으로써 고려시대 개국공신이다.

처음에 이름은 능산(能山)으로 야사기록에 의하면 서기 877년(신라) 이곳 욕내군(곡성군 목사동면 구룡리 - 현, 용산재)에서 출생하였는데 태어나면서부터 몸은 장대하고 천성이 용맹스러웠으며 활쏘는 재주와 무예가 뛰어나 장사다운 자질을 갖추었다. 태봉(泰封)의 기장(騎將)으로 있을때인 서기 918년 6월 홍유(洪儒), 배현경(裵玄慶),복지겸(卜智謙)등과 의논하여 궁예(弓裔)를 몰아내고 태조 왕건을 받들어 고려를 개국한 개국공신이다. 태조10년(서기927년) 가을 후백제가 신라를 공격하자 태조는 신라를 돕기 위해 대구 팔공산(당시에는 공산) 전투에 참가하였다가 수가 많은 후백제군에게 포위를 당해 위험한 상황에 이르렀으며,이때 태조와 비슷한 용모를 갖춘 신숭겸장군이 왕의 복장을 하고 대신 싸우다가 장렬히 전사하였다. 이후 태조는 공의 시신을 찾아내어 통곡하며, 광해주 비방동(현, 춘천시 서면 방동리)에 예장한 다음 직접 제례를 지내고 그 자리에 순절단(殉節壇)을 모시고 대구지방에 지묘사(智妙寺)라는 절을 지어 공의 명복을 빌게 하였고, 봉분셋을 만들었다고 한다. 또한 1120년(예종15)에 신숭겸과 김락장군을 추모하는 도이장가(悼二將歌)라는 향가를 지어 찬양케 하였다. 현재 곡성의 덕양서원과 용산재, 대구의 표충사, 춘천의 도포서원(道浦書院), 평산의 태백산성사(太白山城祠), 동양서원 등에 배향되고 있다.

**.생애 및 활동사항

몸집이 장대하고 무용(武勇)이 뛰어나 궁예(弓裔) 말년에 홍유(洪儒)·배현경(裵玄慶)·복지겸(卜智謙)과 함께 혁명을 일으켜 궁예를 몰아내고 왕건(王建)을 추대해 개국일등공신(開國一等功臣)에 봉해졌다.

태조 즉위 후 7, 8년 동안 소강상태였던 후백제와의 긴장관계는 견훤(甄萱)이 신라를 공격함으로써 악화되었다. 927년견훤이 고울부(高鬱府: 지금의 경상북도 영천)를 습격하고, 신라를 공격해 경애왕(景哀王)을 죽이고 갖은 만행과 약탈을 하였다. 이 소식을 들은 태조는 크게 분개해 사신을 신라에 보내어 조제(弔祭)하는 동시에 친히 정기(精騎) 5천을 거느리고 대구의 공산(公山) 동수(桐藪)에서 견훤을 맞아 싸우게 되었다. 그러나 후백제군에게 포위되어 태조가 위급하게 되었을 때, 대장(大將)이 되어 원보(元甫)김락(金樂)과 더불어 힘써 싸우다가 전사하였다.

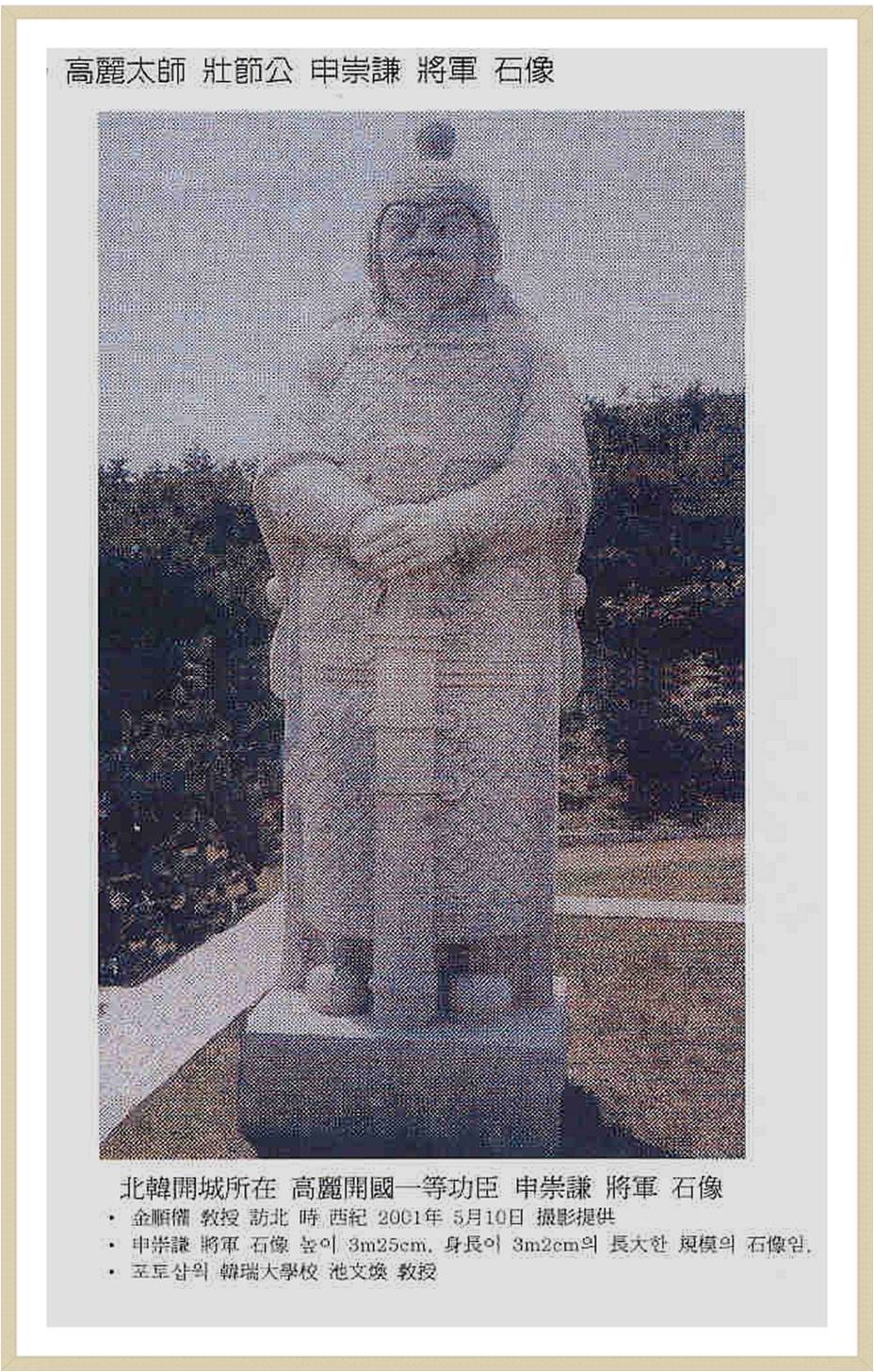

*.신숭겸장군 석상.

*.사안도(射雁圖) : 태조를 따라 평산(平山)에 갔을 적에 세 마리의 기러기가 날아 지나가자 태조가 여러 장수들을 돌아보면서, “누가 저 기러기를 쏘겠는가”하였다. 공(公)이 곧 여쭈어 말하기를 “청컨대 신(臣)이 쏘리다. 몇째 기러기를 쏘아 맞히리까”하니 태조가 웃으면서 말하기를, “셋째의 왼쪽 날개를 맞히라”하거늘 시위가 당기어지자 기러기가 떨어지는데 과연 어김이 없었다. 태조가 탄복하여 말지 아니하고 드디어 세 마리의 기러기가 지나가던 땅을 둘레로 하여 하사하고 이어 평산(平山)으로써 공(公)의 관향(貫鄕)을 삼게 하였는데, 지금까지도 자손들이 지켜오고 있으며 그 땅을 이름하여 궁위전(弓位田)이라 하였다. 이리하여 신숭겸은 장군은 평산 신씨로 사적되었다.

.충렬도(忠烈圖).: 서기 927년 9월 신라를 침략하고 돌아가는 후백제 왕 견훤을 대구 동수에서 맞아 싸울 때

고려군이 전세가 불리하매 장절공(壯節公)이 고려 태조를 피신케한 뒤 어가에 올라 적진에 나아가 분전하는 장면입니다

장절공은 마침내 이 싸움에서 태조를 대신하여 순절 하셨습니다.

.시조 장절공 영정(始祖 壯節公 尊影).:

1) 대사공신(代死功臣): 임금을 대신하여 죽은 공신

2) 태사(太師): 고려 때 삼사(三師)의 하나이며 임금의 고문 또는 국가 최고의 명예직.

3) 동수(桐藪): 지금 대구광역시 동구 지묘동.

4) 본조(本朝): 조선의 조정을 이름.

5) 삼걸(三傑): 소하, 장량, 한신을 가리킴.

◆ 원문

高麗 開國功臣 太師 壯節 申公神道碑銘

高麗壁上虎騎衛 太師 開國公三重大匡 毅景翊戴 匡衛怡輔 砥節底定 功臣 匡翊效節 獻襄 諡壯節 申公神道碑銘 幷序

外裔 原任 大提學 輔國崇祿大夫 領敦寧府事 兼 知經筵實錄事奎章閣檢校提學 永安府院君 安東金祖淳 謹撰

後孫 承議郞 守弘文館副校理 知製敎兼 經筵侍讀官 春秋館記注官 實錄記注官 東學敎授 文臣兼宣傳官 緯謹書

外裔 大匡輔國崇祿大夫 議政府左議政 兼 領經筵事 監春秋館事 達城)徐邁修 謹篆

*.평산신씨 곡성유적지 : 덕양사, 장군단, 용산단(龍山壇),

*.용산단 : 시조 장절공 탄생지

*.위 치 : 전남 곡성군 목사동면 구룡리 181

*.향사일:음력 9월 중정

*.용산단(龍山壇)에는….

-.용산재.(목사동면 구룡리 - 지방기념물 제56호)

-*.용산단(龍山壇).

좌측(동측)에 모충재 우측(서측)에 수덕재.

전사청(典祀廳).:

진덕문.

구룡문.

-*.용산단 전경

-*.악강유허비(嶽降遺墟碑)

-*.시조 장절공 동상

*.장군단(將軍壇):목 무덤

*.위 치 : 곡성군 죽곡면 원달리

*.장군단(將軍壇)은 용산단(龍山壇)에서 10여리 거리에 위치한 곡성군(谷城郡) 죽곡면(竹谷面) 원달리(元達里) 봉두산(鳳頭山) 중턱에 장절공(壯節公)을 위하여 단(壇)을 모아 다례(茶禮)를 행(行)하는 곳이다.1937年 정해(丁亥)에 단소(壇所)를 다시 모았으며 단하(壇下)에 있는 태안사(泰安寺) 승려가 다례(茶禮)를 주장하고 후손(後孫)은 조전(助奠) 참사(參祀)한다.장군단(將軍壇)의 통칭한 장군단(將軍壇)이 악강유허비문(嶽降遺墟碑文) 가운데 언급되어 있고 또 고종갑자(高宗甲子)에 간행된 덕양서원(德陽書院) 구지(舊誌)에 따르면 장군단(將軍壇)은 태안사(泰安寺) 승려가 단(壇)을 모아 복을 빌되 천년을 하루같이 했다는 기록도 보이므로 시조(始祖) 장절공(壯節公)에 관련된 고적(古蹟)임에는 의심할 여지가 없다고 하겠다.

*.덕양서원(德陽書院) : 오곡면 덕산리 : 지방기념물 제56호

선조 22년(1589년)에 본군 현감 신옥(申沃)이 본도 관찰사, 도내외 후손과 협의하여 창건하였으며 학문을 닦고 지방의 풍속을 장려하여, 선현의 충절을 일깨우는 등 교화의 일익을 담당하였다. 임진왜란과 정유재란시 모든 건물이 소실되었으나 이후 여러차례 중수하였고 숙종(肅宗)21년 (1695년)윤세기(尹世紀)가 조정에 상소하여 사액서원으로 되었다. 고종 8년(1871)때 서원 철폐령에 의해 철폐되었으나 1937년 전라도 후손에 의해 강당, 연서재(燕序齋), 덕양사, 신덕재, 전사청, 외삼문, 내삼문을 중건하였으며 1981년 목사동면에 소재한 용산재와 함께 전라남도 지방기념물 제56호로 지정되었다.

-*.덕양서원(德陽書院) - 오곡면 덕산리 : 지방기념물 제56호 전경

-*.위 치 : 전남 곡성군 오곡면 덕산리 36) -*.향사일:음력 2월 중정, 8월 중정

-*.덕양서원(德陽書院) 성인문

-*.덕양사(德陽祠),

-*.기적비각(記蹟碑閣),

-*.신덕재(愼德齋), 연서재(燕序齋), 전사청(典祀廳) 등이 있다.

*.곡성의 전설적인 유허지

.①신공정(申公井) : 목사동면 구룡리에서 공부할 때 마셨다는 샘이다.

.②독서당지(讀書堂址) : 목사동면 구룡리에서 공부하던 서당터 이다.

.③용소,용탄,용암,용마(龍沼,龍灘,龍岩,龍馬) : 보성강(대황강- 大荒江)가운데 여울과 소(沼)와 바위가 있으며 이 소에서 신숭겸장군이 목욕하였다는 곳이라하여 용소(龍沼)라고 이름하고 그여울 역시 용탄(龍灘)이라 하며 여울곁에 있는 큰바위를 용암(龍岩)이라고 하였다. 여기 바위가 물속에 뻗어 큰바위를 이루고 그 바위밑에 큰 굴이 있어 용마(龍馬)가 출입한 것을 신장군이 잡아 탔다고 전해지기도 한다. 그리고 여기 바위에 용마(龍馬)발자국이 있고 말구시(말밥통)이 있으며 신장군이 목욕할 때 등을 문질렀다는 반들 반들한 바위가 있다.

용자(龍字)이름

신숭겸장군의 활동지인 목사동면(木寺洞面)과 보성강변(일명 대황강)등에 용자(龍字)의 지명이 많음. 용소,용탄,용암(龍沼,龍灘,龍岩)과 지명상 구룡리(九龍里),용사리 (龍司里),용정리(龍井里)등이 신유봉(申遊峰),선주산(仙住山)이며 화장산(華藏山)임.

.④계마석(繫馬石) : 죽곡면 삼태리에 세워져 있으며 무술과 기예를 닦을 때 말을 맸던 돌로 높이는 3m이다.

.⑤치마대(馳馬臺) : 죽곡면 화장산 봉우리에 있으며 말을 달리며 무예를 닦던 곳이다.

.⑥화장산(華藏山)장군천(將軍泉) : 화장산 중턱에 있는 우물로써 신숭겸장군이 산에서 무예를 닦다가 목이 마르면 마시던 샘이다. 금으로 만든 복지깨(물그릇)이 항상 물위에 떠 있었다고 하는데 이상한 것은 어떤 사람이 이 금복지깨로 물을 마시다가 금복지개가 입에 붙어서 떨어지지 않고 3일만에 떨어졌다고 전하기도 한다.

.⑦화장산(華藏山)철갑암(鐵甲岩) : 화장산은 죽곡면에 있는 해발 525M의 산으로 신숭겸장군이 이곳에서 무예를 익혔으며 당시 입었던 갑옷을 숨겨두었다는 바위(鐵甲岩)가 있는데 어느날 나무꾼 총각이 이옷을 발견하여 호기심에 입어 보려 하자 바위에 몸이 달라 붙어 3일만에 떨어졌다하며, 일제시대에 왜경들이「전설이란 허무한 것이다」하여 망치로 바위를 부수니 갑자기 천둥번개가 치고 풍우가 몰아치니 혼비백산하여 돌아갔다하는 얘기가 전해지고 있다.

.⑧신유봉(申遊峰) : 죽곡면에 있는 해발 665M의 산으로 신숭겸장군이 무예를 익혔던 봉우리이다. 타고 다니던 말의 능력을 시험키위해 반대편 봉우리를 향해 활을 쏜 다음 말을 달려 봉우리에 도착해 보니 화살이 없어 화살이 이미 이곳을 지나간 것으로 판단하여 타고 다니던 말의 목을 배려할 때 화살이 떨어져서 말을 구하였다는 얘기가 전해져 내려오고 있다.

.⑨성황당지(城隍堂址) : 죽곡면 묘천리에 있으며 장절공을 성황신으로 모셨던 곳이다.

.⑩영적비(靈蹟碑) : 태안사 입구에 있다.

*.대구유적지 : : 대구시 동구 지묘동에 위치하고 있는 고려의 개국공신인 신숭겸을 기리는 유적이다. 1982년 3월 4일 대구광역시기념물 제1호로 지정되었다.

여기는 고려 개국공신인 장절공 신숭겸 장군이 순절한 곳이다. 공은 그 뒤 대장군이 되어 927년(고려 태조 10)에 신라를 침공한 후백제 견훤의 군사를 물리치기 위해 왕건과 함께 출전하였으나 왕건이 이 곳 공산싸움에서 후백제군에 포위되어 위기에 빠지자 자신이 왕건을 가장하여 싸우다 전사하였으며, 왕건은 그 틈을 이용하여 홀로 탈출하였다고 한다.

왕건은 장군의 죽음을 애통히 여겨 그의 시신을 거두어 지금의 춘천인 광해주에서 예를 갖추고 장례를 치렀다. 그리고 신숭겸이 순절한 이곳에 순절단과 지묘사(미리사)를 세워 그의 명복을 빌게 하고, 토지를 내려 이곳을 지키게 하였다.

1607년(선조 40년)에 없어진 지묘사 자리에 경상도 관찰사 유영순이 서원인 충렬사를 세워 장군을 모셨으며, 1672년(현종 13년)에 표충사는 사액서원이 되었다. 1871년(고종 8년)에 서원철폐령으로 표충사가 없어진 뒤에 후손들이 재사를 지어 이곳을 지켜오던 중 1993년에 표충사를 복원하였다.

-.순절단,

-.표충사(순절단),

-.충렬비,

*.평산신씨춘천유적지 (강원도 기념물 21호)

-.장절공묘역(墓域),

*.묘역(墓域)은 태조 왕건이 자신을 살리기 위해 대신하여 죽은 장절공의 충성을 높이 사 도선국사로 하여금 전국의 명당자리를 찾게 하였는데, 그 명당자리가 지금의 장절공이 머리 없이 누워계시는 춘천의 방동리라 한다.

태조는 그의 죽음을 매우 슬퍼하였고, 그의 공을 기려 순금으로 머리를 만들어 후하게 장례를 지냈으며, 또한 금두상이 도굴될 것을 염려하여 춘천 구월산, 대구 팔공산에 똑같은 묘를 만들게 하였으며, 춘천시 서면 방동리 이곳에는 봉분이 세 개를 만들어 두었는데, 어느 것이 공의 봉분인지 알 수가 없다한다.

머리 없는 사연에 대해서는 견훤군은 왕건인줄 알고 그의 목을 전리품으로 가져갔으나, 견훤에 의해 신숭겸의 목이란 것이 밝혀지자 성 밖으로 던져 버렸다고 한다. 그러자 그의 애마가 고향 곡성에 물고 갔다는 이야기가 전해 내려오고 있다고 한다.

*.신숭겸장군 묘역 신도비

-.장절사,

춘천 광인문, 이화당, 상충재, 전사청(좌→우)

*.사천유적지 :

-.경백사 : 1926년 신상과 신항, 신건 등 3명이 힘을 합하여 창건하였다. 3동으로 되어 있으며 평산 신씨 보존회에서 소유, 관리하고 있다. 신숭겸을 비롯하여 고려 말기의 학자인 신현, 성리학자 이색, 은사(隱士) 원천석 등 4현을 모신 조두지소(俎豆之所)이다. 부속건물로는 장충문(裝忠門)과 영수정(永洙亭), 호재당(好在堂)등이 있다. 사당에는 신숭겸의 영정이 봉안되어 있으며 해마다 음력 3월 중정(中丁)에 평산 신씨 문중과 지방 유림에서 제례를 지낸다.

*.서천유적지 :

-.율리사 : 신숭겸을 주벽으로 하여 신현, 신흔, 신연, 신기, 신철, 신오 등 평산 신씨 7위를 배향한 사당이다. 원래는 문중사당으로서 1851년에 ‘세덕사(世德祠)’라는 이름으로 건립되었다. 당시는 신숭겸, 신철, 신오 등 3위를 제향하였다. 평산 신씨가 비인지역과 인연을 맺게 된 것은 고려말 조선초기의 혼란기에 신용이 이곳에 은둔하면서 비롯되었다. 신용은 조선 건국에 반대하여 두문동에 들어갔던 신기의 아들이다. 그후 신철과 신오의 후손들이 함께 옮겨와 살게 되면서 그 문족들이 번창하게 되었다. 1900년(광무8) 위의 3위 외에 신혼, 신연, 온수감(溫水監)을 지낸 신기 등을 추배하는 ‘율리사(栗里祠)’로 이름을 바꾸었다. 이어 1918년에는 사당을 중건하고 1920년에는 고려시대의 학자였던 신현을 마저 추배하여 모두 7위를 제향하게 되었다.

*.연천유적지 :

-.숭의전.

*.평산유적지 :

-.문희공산소.

-.태사사,

-.*.동양서원(東陽書院) (황해남도 봉천군 마산면 당후리)

1452년(인조 20) 지방유림의 공의로 신숭겸(申崇謙)과 이색(李穡)의 학문과 덕행을 추모하기 위해 서원 건립을 시작하였으며, 1650년(효종 1) 창건하여 위패를 봉안하였다.

1687년(숙종 13)에 ‘동양(東陽)’이라고 사액되어 선현배향과 지방교육의 일익을 담당하여 오던 중 흥선대원군의 서원철폐령으로 1871년(고종 8)에 훼철되었다.

그 뒤 1935년에 문암재(文巖齋)의 옛터인 현 위치에 이전, 복원하고 신안(申晏)·서보(徐輔)·신아(申雅)·신정리(申丁理)·신호(申灝) 등을 추가 배향하였으나, 광복 이후의 사항은 알 수 없다.

※ 대구시의 다양한 왕건이야기

-.지묘동(智妙): 고려 태조 왕건이 공산전투에서 신숭겸장군의 도움으로 구사일생으로 살아남자 신장군의 충성심을 알고 왕이 이를 추모하기 위해 그 자리에 지묘사라는 절을 세웠으나 현재는 없어지고 이름만 남아 있다.

-.파군재 : 공산 파군재 전투.ㅡ군사가 깨여졌다는 전투다 파군(破軍)재 고개는 파계사와 동화사 즈음에 있다.

이전투에서 고려의 왕건은 일패도지(一敗途地)하여 간신히 도망가게된다

-.팔공산 : 파군재 전투에서 신숭겸등 8명의 장수가 죽게되는데 후일 이 8명의 공신을 기리는 뜻에서 그곳 산 이름을 '팔공산'으로 하였다

- 사량리 : 왕건이 도주하다 왕을 잃어버렸다

- 불로동(不老洞) : 왕건이 동수전투(일명:공산전투)에서 패하여 도주하다 이 지역에 이르자 어른들은 피난가고 어린아이들만이 남아있어 붙여진 이름이라는 지명

-.백안(白顔) : 파군재 전투에서 신숭겸등 8명의 장수가 죽게되는데 후일 이 8명의 공신을 기리는 뜻에서 그곳 산 이름을 '팔공산'으로 하였는데 그때 얼굴이 하얗게 질렸다하여 붙혀진 지명이 백안(白顔)이고

-.해안 : 한 10리쯤 지금의 동촌방면으로 달아나서 겨우 얼굴을 풀었다 해서 붙혀진 지명이 바로 해안(解顔)이다.

-.안심사 : 그리고 얼마나 더 달아났을까---- 이제 추격 군사가 없겠지 하고 안심 하였다고 그 지명이 안심(安心)이 되였고 안심사라는 절이 있었다고하나 지금은 없어졌다.

-.반야월 : 도주중 날은 반야이고, 중천에 달이 떠 있어 탈출로를 비추었다 하여 반야월이라 하고

-.실왕리 : 927년 지묘동 일대에서 벌어졌던 공산전투에서 수세에 몰린 왕건은 불로동과 도동을 거쳐 평광동까지 이르게 되는데, 마을 어귀에서 나무꾼을 만나 주먹밥을 얻어먹고 힘을 내어 도피한다.

왕건이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 나무꾼은 그를 찾아 이곳저곳을 누볐으나 결국 찾지 못했고, 그 부근에서 왕을 일어버렸다 해서 실왕리(失王里)라 부르다가 세월이 지나면서 시량이, 시랑이 등으로 부르게 되었다.

-.괴명골 ․ 괴은골 ․ 괴동 : 괴명골은 괴전동의 자연부락이다. 괴명골을 ‘괴은골’, ‘괴동’이라고도 한다. 괴목나무가 많다고 하여 괴명골이라 불렀다고 한다. 또한 계명동(鷄鳴洞)이라고도 불리어졌다. 이는 왕건이 견훤과의 싸움에서 패하여 도망하다가 이 마을에서 새벽 닭소리를 들었다는 데서 유래한 것이라 한다.

-.장군바위 :

-.대왕재 : 대왕재는 고개이면서 덕곡동의 자연부락이다. 도덕산 아래의 계곡에 위치한 마을이란 데서 ‘덕곡동’이라 하였다. 일명 대왕재라고 하는데 고려 태조 왕건이 후백제 견훤과 격전하다가 패한 후 이 고개에서 잠시 쉬어갔다고 하여 붙여진 명칭이다. 25호 정도로 안동 권씨가 주성이다.

-.대왕암 : 대왕재의 북쪽에 있으며, 큰 바위 하나와 여덟 개의 작은 바위로 이루어져 있다

1. 대왕암은 왕건이 머물렀던 자리이므로, 후세에 바위는 왕건을 가리키는 말이기 때문에 이곳 주민들이 신성한 자리라는 것을 믿고 숭상의 제를 올렸다.

2. 견훤에 패퇴한 공훤과 고려의 군사들이 왕건이 오기를 기다린 바위이다.

-.망일봉 (望日峰): 대왕재에서 남서쪽 부근에 있으며 무태의 북서쪽에 있는 산봉우리이다

1. 왕건이 동수전투 중에 신숭겸과 야행을 하다가, 이곳 아낙네들이 해가 뜰 때까지 길쌈을 하는 것을 보고, 칭찬을 하여 붙여진 이름이다.

2. 대왕재가 아닌 무태의 아낙네들이 해뜰 때까지 길쌈을 하는 것을 보고 붙여진 이름이다.

-.군위(軍威) : 서기 927년 후백제의 견훤이 신라의 도읍지 서라벌(경주)을 점령한다. 포석정에서 연회를 벌리던 경애왕을 죽이고 왕비를 자살케 한다.

북쪽에 위치한 고려의 태조 왕건이 이를 토벌하려고 남쪽으로 내려오게 되는데

오는 도중 그 군사들의 위세가 드 높다 하여 붙혀진 지역 이름이 군위(軍威)이다

-.안심(安心): 후백제의 견훤은 원래 상주 고을 가은현 사람으로 본래의 성은 이씨였으나 후백제 왕의 악몽을 갖고 천하를 병탕코자 공산동 수대전을 시정함에 교려 태조 왕건이 정기 5천명으로 공산 아래서 맞아 대전을 벌였으나 전세가 불리하여 장사 김락(金樂)과 신숭겸(申崇謙)이 죽고 제군이 패배함으로 왕건은 난을 피하여 지금의 동내동까지 이르니 적국의 추격이 없으므로 한줌의 땀을 식히고 숨을 돌리게 되니 이곳을 안심(安心)이라고 불렸다.

-.입석(立石洞): 신라말엽(후삼국시대)에 왕건과 견훤의 전쟁이 치열할 때 왕건의 부하장수들이 말총으로 큰 돌을 굴려서 입석동까지 왔었다고 하며, 전쟁 중에 부하장수들이 바위를 그대로 두고 떠나버려 그 때 이후부터 선돌 즉 입석(立石)이라 칭하였다 한다. 해방이후 입석동에는 영천 이씨, 영양 남씨 등 약 300여호가 살고 있었으며, 그 때까지도 어른 3-4명이 앉을 수 있는 큰 돌이 마을을 관통하여 몇 십 미터 간격으로 여러 개 있었다고 한다. :

-.태조지 (太祖旨): 은해사 - 영천 은해사 대웅전

태조지가 경상북도 영천시의 서쪽에 있는 은해사 부근의 산봉우리라고 하지만, 정확한 위치가 어디인지 밝혀 지지 않고 있다.

1. 고려의 군사가 견훤에게 패배한 곳으로 태조 왕건을 가리키는 산이다.

2.태조지에서 후백제군에게 패하고 와촌을 거쳐 지묘, 영경, 무태, 살내로 후퇴할 때에 후백제가 뒤쫓았다.고 한다.

-.복현동(伏賢洞): 대구의 북쪽에 위치하며, 금호강과 동화천이 만나는 두물머리의 접경지인 산격동과 검단동의 남쪽에 있는 동네이다.

<전 설>

1. 후백제가 영천 태조지에서 승리를 거두고, 복현동에 군사를 매복시켰다가, 후퇴하는 고려 왕건의 군대를 맞아 금호강을 사이에 둔 살내나 시천전투에서 대승을 거두었다. 그 후 이곳을 ‘견훤덤’ 또는 ‘복현암’, ‘복현리’라 불리어졌다.

2. 야산에 보선암 혹은 복현암이라는 바위가 있었는데 선녀가 이 바위에 내려왔다가 보석을 빠뜨리고 승천했다.

3. 경주이씨 무실공이 1728년(영조)에 1등 공신에 봉해지면서 영조가 땅을 하사하여 엎드려 절을 했다.

-.가람봉(柯覽峯): 연경동 앞의 동화천과 금호강 사이에 있으며 서쪽은 끝자락이 살내에서 끝나고, 동쪽으로는 지묘의 앞산과 열결 되어 있으며, 가느봉, 갈봉산, 학봉, 가남봉, 가는봉이라고도 한다.

<전 설>

1. 이곳에서 왕건이 견훤과의 싸움에 패한 뒤, 달아나다가 다급한 나머지 말채찍을 떨어뜨린 것이 거꾸로 꽂혀 나무가 되어 살았다. 또 왕건이 갔다고 하여 ‘가는봉’ 또는 가느봉이라고 칭하다가 한문 이름으로 바뀌면서 갈봉산이 되었다.

2. 어떤 장군이 갖고 있던 말채찍을 부러뜨려서, 한 가지는 무태 앞의 들에다 꽂고, 나머지는 그 곳 에서 제일 높은 가남봉 정상에다 꽂았다

3. 임진왜란 때에 크게 활약한 김덕령 장군이 말을 내달려서, 무태 앞들을 지나 가남봉으로 올라가 말채찍을 정상에 꽂고는 단숨에 팔공산 쪽을 향해 뛰었다.

-.초례봉 : 공산전투에서 후백제군의 추격을 피하다 기진맥진해 쓰러져 있던 왕건이 나무꾼의 도움을 받아 기운을 차린 뒤 왕으로서의 위엄을 갖추고 처음으로 산 정상에 올라 사방을 살폈는데 그곳이 바로 초례봉이라는 이야기도 있다. 일설에는 왕건이 이 지역의 토호세력의 딸과 결혼을 올린 후 초례산 정상에 올라 하룻밤을 치른 곳이라고도 한다. 즉 초례산 정상에는 사람 두 명이 누울 만한 평탄한 화강암 바위가 존재하는데, 이것이 그러한 사실을 추정하는 근거로 보고 있으며, 이 외에 초례봉 정상에서 초례를 지내면 아들을 낳는다는 설이 있다.

-.검사동(檢沙洞): 고려 태조 왕건이 공산전투에서 후백제 견훤에게 패하여 도주하다 금호강변 모래가 비단처럼 빛깔이 좋고 크기가 똑같다 하여 금사로 불리어지다가 검사로 변천되었다.

-.일인석(一人石)은

- 은적사 : 왕건이 숨어 정세를 살핀 곳이라 하고

- 안일사 : 왕건이 편안히 쉬어간 곳이라 하고

- 왕선재는 원래 ‘왕이 쉬어간 고개’라고 해서 ‘왕쉰재’로 불렸다. 한자로 지명을 적기 위해 ‘쉰’을 ‘선’으로 바꿔 왕선재가 됐다. 왕선재는 현재 다사읍내 왕선주유소 앞이다. 맞은편에 다사우체국이 있다. 왕선재는 현재 성주로 가는 대로가 아닌 일제강점기 당시 만든 옛 도로에 있다. 왕선재 아래 동서타운 뒤는 큰왕선마을, 그 앞은 작은 왕선마을로 불린다. 왕선초등과 왕선중학교도 있다. 최원관 다사향토문화연구소장은 “왕건은 이곳을 거쳐 30번 국도를 따라 성주∼김천∼문경∼충주를 거쳐 송악으로 갔을 것”이라고 했다.

-.돈지봉(遯趾峯)은 ‘숨은 터(遯趾)가 있는 봉우리’란 뜻이다. 지금은 ‘돼지를 키우는 곳’(豚趾)으로 잘못 알려지고 있다. 돈지봉과 왕건이 관련된 전설은 지금까지 잘 알려지지 않았는데 구본욱 대구지오 자문위원 선친의 문집에서 돈지봉과 왕건이 관련됐음을 밝히는 단서가 나왔다. 문집에는 팔공산에서 도피한 왕 태조가 잠시 몸을 숨겨 ‘돈지’라는 이름이 전해온다. 이 산자락에는 현재 조일로봇고와 정동고교가 자리잡고 있다. 구 위원은 “경부고속도로가 생기기 전까지만 해도 팔공산 능선과 돈지봉이 서로 연결돼 있었다”고 했다.

-.무태 : 서변동 일대를 말하는데 이는 왕건의 군사들이 경계를 게을리하지 않았다고 해서 무태(無怠)

이 일대를 지나는데 주민들의 부지런함을 보고 태만한 자가 없는 곳이라 해서 무태(無怠)라는 두 가지 설이 있다.

- 연경(硏經) : 마을을 지나는데 선비들의 글읽는 소리가 들렸다고 해서 연경(硏經)

- 독좌암(獨坐巖) : 왕산 기슭에 위치한 바위로 왕건이 도주하다 홀로 앉아 쉬었다고 하여 독좌암이라 하고

- 지묘동 : 동구 지묘동은 왕을 구한 지략이 묘하가하여 묘한 지략으로 왕을 구했다해서 지묘동이라 하고

- 나팔고개 : 지묘동 전투지를 중심으로 견휜이 군사들이 포위망을 압축시키기 위해 나팔을 불렀다고 하여 나팔고개라 하였다.

- 달비골 : 임휴사 뒷산인 봉덕동에 있으며 앞산 앞쪽에 있는 월배산의 골짜기 산으로 팔공산 대전에서 대패한 왕건이 여러 곳을 거쳐 이곳에 와서 잠시 쉬고 있을 때 크고 둥근 달이 떠올라 바라보는 자신의 등 뒤에 달이 비쳤던 골짜기라 하여 달비골이라 하였고

-.도원 : 달서구 대곡동. 상인동 사이에 있으며 임휴사와는 접경을 이루고 있는 남쪽에 산이 있는 넓은 벌판으로 지금은 도원동이다.

-.임휴사 : 달서구 상인동에 있는 절이며 앞산의 서쪽 끝 자락에 위치하고 있다. 왕건이 잠시 임시로 쉬어간 곳이라고하여 붙여진 사찰이며.

-.왕산(王山)은 ‘왕건이 전투를 지휘한 곳’이란 설과 ‘왕건이 도망을 간 산’이었다는 설이 있다. 지묘동 뒷산으로 산봉우리가 우뚝한 산이다. 그 아래 신숭겸 장군의 또 다른 동상(말을 타고 활을 쏘는 모습)과 그를 기리는 표충사, 표충단, 순절비가 있다. 왕건은 파군재에서 견훤에 밀려 왕산 아래까지 도달했다. 왕산에는 산불이 자주 나서 그런지 삼림이 울창하지 않다. 왕산은 왕건을 상징하는 산인데, 그 일대는 신숭겸 장군의 충(忠)이 더 돋보인다.

1. 평산신씨 대종중

서울특별시 중구 충무로 3가 24-1 아세아빌딩 7층 (우편번호 : 100-01)

전 화 : 02-776-6111, 02-776-7978 팩 스 : 02-776-7990

'세상사 이모저모 > 평산신씨 역사 ~~' 카테고리의 다른 글

| 약목-평산신씨세거비(곤산서원)__2021.09.12 (0) | 2021.09.12 |

|---|---|

| ▦.평산 신씨 역대인물 (0) | 2015.04.28 |

| ★.한천 처사공 신숙빈(寒泉 處士公 申叔彬) (0) | 2015.04.18 |

| ◈ 문경 새재에 얽힌 신립장군의 전설 (0) | 2015.03.27 |

| ☞.신유장군 유적지 (2015.02.21) (0) | 2015.02.23 |